개 요

그람 양성 균주인 클로스트리디움 보툴리눔(clostridium botulinum)에 의해 생성되는 신경독소(neurotoxin)인 보툴리눔 독소(botulinum toxin)는 인체에서 보툴리눔 중독증(botulism)을 유발하는 강력한 독소 중 하나이다. 라틴어로 소시지를 의미하는 Botulus에서 유래된 Botulism은 크게 음식 매개성 보툴리눔 중독증(food-borne botulism), 영아 보툴리눔 중독증(infant botulism), 창상 보툴리눔 중독증(wound botulism)으로 분류된다. 가장 많이 알려진 음식 매개성 보툴리눔 중독증은 이미 형성된 신경독소 A형, B형, E형에 오염된 음식을 섭취하게 됨으로써 발생한다. 증상으로 대개 대칭적인 운동 및 자율신경의 하행성 이완 마비를 보이며, 시야 흐림(blurred vision), 연하곤란(dysphagia), 구음장애(dysarthria) 등이 흔한 초기 증상으로 나타나게 되며 심한 경우에는 호흡근의 마비를 일으켜 호흡정지와 사망에도 이르게 할 수 있다.

보툴리눔 독소는 신경근 연접부위(neuromuscular junction) 에서 연접 전 종말(presynaptic terminal)에서 분비되는 신경 전달물질인 아세틸콜린의 방출을 차단하여 신경마비를 유발한다.

보툴리눔 독소는 혈청형에 따라 7가지의 형태(A, B, C, D, E, F, G)로 구별되며, 그 중 A, B, E, F, G형이 인체의 신경계에 작용하며 C, D는 인체에 영향을 미치지 않는 것으로 알려져 있다.

보톨리눔 독소의 역사

고대에서부터 특정 음식물의 섭취를 금기시하거나 이를 금지시킨 법률이 존재하며, 이를 통하여 음식의 섭취와 생명을 위협하는 질병이 연관되어 있다는 인식이 이미 존재했음을 알 수 있다.

한 예로 Louis Smith가 1997년 발간한 보툴리눔 저서에 의하면 비잔티움(Byzantium)의 황제인 Leo 6세(886~911)가 소시지의 생산을 금지하였다는 기록이 남아있다.

18세기 말 독일 남부의 뷔르템베르크 지방에서 상한 육류와 소시지를 섭취하고 다수의 사망자가 발생하였다. 초기에는 사망자들이 진행성의 동공 산대와 근 이완마비를 보였다는 점에서 상한 소시지 섭취를 아트로핀 중독과 연관 짓기도 하였다. 이후 독일의 과학자이자 시인인 Justinus Kerner(1786~1862)는 1820년 76명의 보툴리눔 중독증 환자를 정리하고 이를 “소시지 중독증”이라 명명하였고, 1822년 155예의 증례를 바탕으로 소시지 중독증에 대한 저서를 발표하였다.

그 는 저서에서 근육의 이완이나 선 분비 저하, 위장관 근육과 방광 근육의 마비 등 보툴리눔 중독증의 증상을 구체적으로 묘사하였고, 상한 소시지로부터 추출한 물질을 동물과 자신에게 투여하는 실험을 시도하여 독소가 운동신경계의 신호전달을 방해한다는 병인과 병태생리에 대한 가설을 제시하였다. 또한, 적은 용량에서 신경계의 과민반응에 치료적인 목적으로 이 독소를 유용하게 사용할 수 있다는 최근의 사용 개념과 유사한 제안을 하였다. 이를 통하여 보툴리눔 독소 연구에 있어서 큰 발전과 전환을 가져왔고 선구자적인 업적으로 오늘날까지도 보툴리눔 독소의 대부로 불리고 있다.

그 후 1895년 벨기에 지방에서 보툴리눔 중독이 집단 발병하였고 Emile Pierre Marie van Ermengem(1851~1922)는 처음으로 원인 균주인 혐기성 균을 분리하여 Bacillus botulinus라 명명하였다. 이후 보툴리눔 독소의 연구는 지속적으로 발전하였으며, 1, 2차 세계대전 때에는 이를 생화학 무기로 사용하려는 시도가 활발히 이루어져 Edward J. Schantz(1908~2005)는 보툴리눔 독소 A형을 분리 정제하는데 성공하였다. 보툴리눔 독소를 처음으로 사람에게 치료적인 목적으로 사용한 Alan B. Scott은 안과의사로 1980년 안검 경련(blepharospasm)과 사시(strabismus) 환자를 대상으로 보툴리눔 독소를 효과적인 치료 방법으로 보고 하였다.

1989년 처음으로 보톡스(BotoxⓇ)가 미국의 FDA 승인을 얻은 이후 보툴리눔 독소의 개발이 지속적으로 발전을 거듭하여 현재 상품화된 보툴리눔 독소 A형제제로는 보톡스(BotoxⓇ), 디스포트(DysportⓇ), 제오민(XeominⓇ) 그리고 대웅제약의 나보타(미국 제품명: Jeuveau) 등이 있으며 B형제제로는 미오블락(MyoblocⓇ) 등이 있다.

구 조

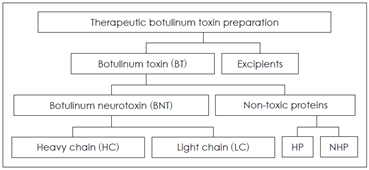

상용화된 보툴리눔 독소의 구성은 직접 생리작용을 하는 독 소부분과 첨가제로 이루어져 있으며, 이 독소는 신경독소와 비 독소 단백질의 복합체로 이루어져 있다.

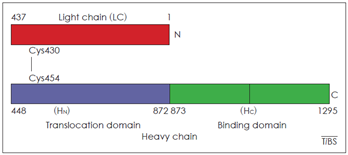

전체적인 독소와 비독소 단백질 복합체의 분자량은 450 kDa이며 두 개의 독소가 이합체(dimer)를 이루기 때문에 900 kDa에 달한다. 신경독소의 구조는 분자량이 100 kDa인 중쇄(heavy chain)와 50kDa인 경쇄(light chain)가 이황화 결합(disulfide bond)으로 연결된 구조를 가지는데, 이황화 결합은 독소의 생물학적인 활성화와 작용에 중요한 역할을 하고 결합력이 약하여 다른 주변요인에 의해 쉽게 절단된다. 중쇄는 2개의 기능적 말단(terminal)으로 구성되어 있다. N-말단 부위는 전위부로 이중 지질층에 이온 통로를 형성하는 것으로 알려져 있으며 C-말단부는 결합부로 독소가 세포막에 부착하여 내재화(internalization) 하는데 중요한 역할을 담당한다. 경쇄는 아연 의존성 펩티드 중간 분해 효소의 역할을 한다.

보툴리눔 독소의 작용기전

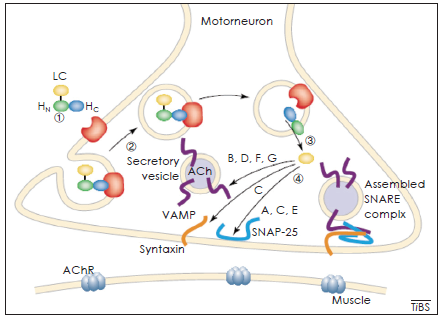

모든 보툴리눔 독소의 혈청형은 비슷하게 말초신경에서 신경근 접합부 말단에서 아세틸콜린의 방출을 억제하여 신경전달을 차단한다. 보툴리눔 독소는 결합(binding), 내재화(internalization), 신경근 차단(neuromuscular blockade)의 3단계를 거쳐 신경전달을 차단한다.

독소가 표적 조직에 도달하면 콜린성 신경 말단에 위치한 단당류 구조와 선택적으로 결합한다. 결합과정은 중쇄의 C-말단이 콜린성 시냅스 전 수용체에 특이적, 비가역적으로 이루어지게 된다. 다음, 결합한 보툴리눔 독소는 세포 내 이입(endocytosis) 과정을 거쳐 세포 내로 들어오게 된다. 이런 일련의 과정은 칼슘 비의존적으로 이루어 지며 현재까지 밝혀지지 않은 기전에 의해 중쇄와 경쇄를 잇는 이황화 결합이 절단되어 세포 내에서 중쇄와 경쇄가 나누어 진다. 중쇄의 N-말단은 이온통로의 형성에 관여하며 경쇄는 신경 세포질쪽으로 전위된다. 전위된 경쇄는 특이적인 아연-펩티드 내부가수분해효소(zinc-endopeptidase)를 함유하여 소포체와 신경말단을 융합하여 아세틸콜린을 방출하는데 중요한 역할을 하는 SNARE 단백의 기능을 억제한다. 이로 인해 아세틸콜린을 함유한 소포체가 융합하여 아세틸 콜린을 방출하는 것을 억제하게 되고 그에 따른 신경근 전달을 막는다.

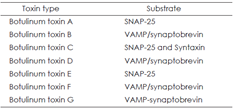

각각 보툴리눔 독소의 혈청형에 따라 영향을 받는 SNARE 단백질 복합체의 종류가 다르다. 대표적으로 A형 보툴리눔 독소는 SNAP-25 단백질에 영향을 주며 B형의 경우 VAMP/synaptobrevin

단백질에 영향을 준다. C형 보툴리눔 독소를 제외하고는 단일 장소에 단일 단백질에 선택적으로 영향을 준다. 보툴리눔 독소에 의해 차단된 콜린성 시냅스는 새로운 시냅스를 형성하여 대체를 하게 된다. 또한 차단된 기존의 시냅스는 서서히 재생하여 원래의 기능을 회복하게 되며 평균 3~4개월 지속된다.

부작용 및 금기

보툴리눔 독소 자체는 인체의 면역체계에 대한 항원으로 작용할 수 있다. 따라서 독소 및 비독소 단백질에 대한 항체가 보툴리눔 독소의 활성도를 방해하여 치료 효과를 감소시킬 수 있다. 과거에 비하여 현재에는 상용화된 제제의 항체 발현율은 1% 미만에 불과하나 고용량의 독소를 자주 사용하면 항체의 발현 빈도가 증가 할 수 있다. 면역체계에 대한 항체 생성율을 최소화 하기 위해서는 적은 용량으로 최소 3주 이상의 간격을 두고 주입하는 것이 권고된다.

보툴리눔 독소는 비교적 안전한 약제로 치료적 목적으로 독소가 사용된 이래로 현재까지 아나필락시스나 사망 등은 보고 된바 없다. 그러나 드물게 안검 하수나 안검 외반, 복시 등이 안와 주변에 독소를 주입하였을 경우 발생할 수 있으며, 그 외 에도 주입 부위에 혈종이나 자반 등을 유발 할 수 있다. 장기간의 사용이 주입부위 근육 섬유의 크기 감소나 근전도 이상을 초래할 수 있으나 임상적으로 큰 의의는 없는 것으로 알려져 있다. 또한, 혈류-뇌 장벽을 통과하지 않으므로 중추신경계에는 영향을 주지 않는다. 보툴리눔 독소 A형은 B형에 비해 근육에 좀더 강한 효과를 나타내는 반면 B형은 자율신경계에 더 강한 효과를 나타낸다. 따라서 B형 제제가 적은 용량에도 자율신경계 부작용을 자주 나타내는 것으로 알려져 있어서 사용에 주의를 요한다.

보툴리눔 독소는 미국 FDA 임신 카테고리 C형으로 현재 기 형을 유발하였다는 보고는 없으나 임신 및 태아에 대한 연구가 확립되어 있지 않으며 유즙으로 분비되기 때문에 임신 중이거나 수유 중에는 사용을 피한다. 12세 미만의 소아에게는 사용하지 않도록 하며 면역이 저하된 환자나 신경근 이상 질환인 중 중 근무력증이나 운동신경병증, Lambert-Eaton 증후군 환자에게는 사용이 금기이다. 또한 이전에 독소나 알부민에 과민반응의 기왕력이 있거나 발열 등의 전신적 질환이 있는 경우, 주입 부위의 감염증이 있는 경우에도 사용이 제한된다.

결 론

보툴리눔 독소는 이미 안정성과 효능이 많이 입증된 상태로 사용이 편리하고 적용이 쉽다는 점에서 앞으로 적용 영역이 계속 확대될 것으로 예상된다. 이미 이비인후과 영역에서도 많은 분야에서 다양한 연구가 활발히 이루어 지고 있으며 기존의 치료를 대체할 새로운 치료 방법으로 관심과 사용이 급속히 증가하는 추세이다. 보툴리눔 독소의 약리학적인 기본 지식은 약물의 작용에 대한 이해를 넓히고 치료 효과를 높이고 발전시키는 데 필수적이라고 사료된다.

'My Job > Healthy information' 카테고리의 다른 글

| 관절 통증에 좋은 9가지 보충제 (0) | 2022.10.21 |

|---|---|

| 비타민을 섭취하기에 가장 좋은 시기는 언제인가? (0) | 2022.10.21 |

| 블루베리의 10가지 건강상 장점 (0) | 2022.10.20 |

| 비타민 과다 복용 (Megadose)의 위험한 점 (0) | 2022.10.20 |

| 살을 빨리 빼는 과학에 근거한 3가지 단계 (다이어트 비법) (0) | 2022.10.20 |